Libros de lectura recomendados por el Departamento de Geografía e Historia del IES Gran Capitán:

Autor:

Lecturas recomendadas por el IES Medina Azahara

Me pasa Carmen Jurado este enlace Web con lecturas recomendadas por el IES Medina Azahara para este verano que se inicia:

Lecturas recomendadas para el verano

Guion sobre Demian

CLUB DE LECTURA DEL IES GRAN CAPITÁN

GUION PARA EL DEBATE

(Sesión del 25 de junio, lunes, a las 11:30, en la biblioteca)

- Presentación del autor en su época, a cargo de María Sanjuán

- Opinión breve sobre la novela

- Contexto histórico

- Título (“Demian”) y subtítulo (“Historia de la juventud de Emil Sinclair”): ¿a qué se refieren?

- Punto de vista: ¿quién es el narrador?, ¿se puede considerar como alter ego de Hermann Hesse?

- Género: ¿novela de formación?, ¿libro de autoayuda?

- Influencias: Gnosticismo, Nietzsche, Jung

- Tiempo: ¿qué periodo de la vida de Sinclair abarca la novela?

- Estructura:

- Externa: ¿cómo se estructura la novela formalmente?

- Interna: teniendo en cuenta el contenido, ¿qué partes se pueden distinguir?, ¿cómo interpretas el final?

- Intencionalidad

- Temas:

- El mundo luminoso frente al mundo oscuro

- La etapa infantil frente etapa adulta

- La sexualidad: ¿se defiende en la novela la bisexualidad?

- La duda, como principio para vivir

- El cuestionamiento de los dogmas

- La búsqueda de uno mismo: ¿en qué personas se apoya Sinclair para alcanzar esta meta?

- El espíritu libre frente al espíritu esclavo

- Muerte y renacimiento

- Personajes:

- Singler

- Demian

- Komer

- Beck

- Pistorius

- Frau

- Beatrice

- Abraxas

- Simbolismos: la figura heráldica de la casa de Sinclair, el sueño del vuelo, el dibujo del pájaro rompiendo el cascarón.

- Frases para la reflexión:

- “Nada hay más molesto para el hombre que el camino que le conduce a sí mismo” (59-60)

- “Veo que piensas más de lo que puedes expresar. Claro que, si es así, te darás cuenta también de que nunca has vivido completamente lo que piensas; y eso no es bueno. Sólo el pensamiento vivido tiene valor.” (79)

- “Cuando odiamos a un hombre, odiamos en su imagen algo que se encuentra en nosotros mismos. Lo que no está dentro de nosotros mismos no nos inquieta” (140)

- “Las cosas que vemos son las mismas cosas que llevamos en nosotros. No hay más realidad de la que llevamos dentro” (140)

- “No se debe usted entregar a deseos en los que no cree. Sé lo que desea. Pero tiene que saber renunciar a esos deseoso desearlos de verdad” (183)

- Próxima lectura

Víctima y verdugo

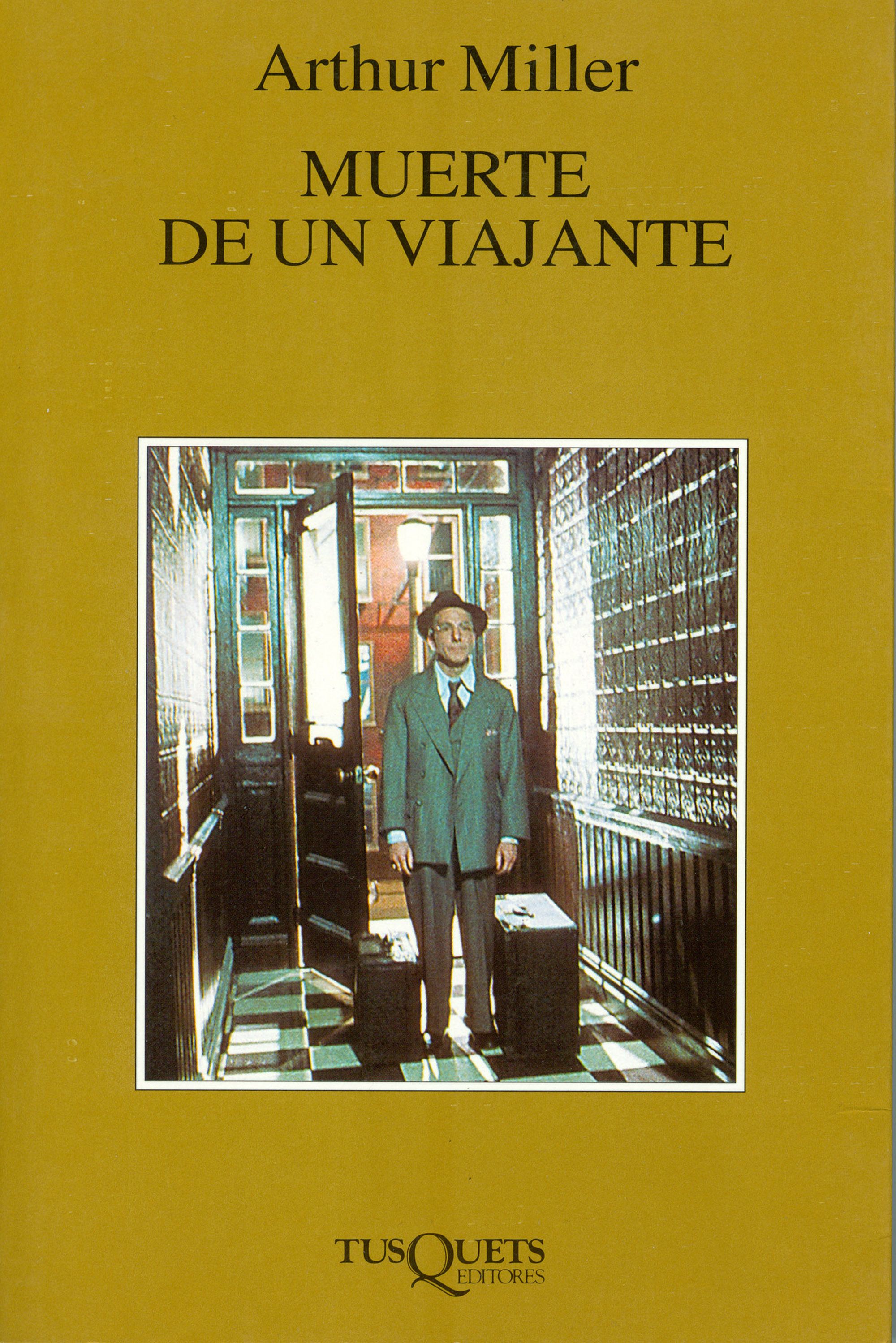

Así, definió José Ángel al protagonista de Muerte de un viajante de Arthur Miller, obra de la que hablamos el pasado lunes en el Club de Lectura del instituto, porque, en efecto, Willy Loman es víctima de una sociedad competitiva, donde no conseguir el sueño de triunfar y ganar dinero constituye un motivo de decepción; pero también es verdugo, porque inculca a sus hijos, particularmente a Biff, esas mismas ideas, que acaban convirtiéndose en una pesada losa para ellos.

Sin embargo, la sesión de ayer, por encima de todo, tuvo como protagonistas a los numerosos alumnos y alumnas de 1º de Bachillerato que asistieron, gracias a la labor realizada por su profesora, María Sanjuán, y que no sólo se encargaron de la presentación del autor, sino que también hablaron con propiedad y sentido sobre la obra.

Sofía y Alba se repartieron la tarea de darnos a conocer la vida y obra de Arthur Miller, el cual nace en la ciudad de Nueva York, en el seno de una familia judía de origen austriaco, bien situada económicamente, pero que sufrió un grave revés con el crack de 1929. Se graduó en Periodismo por la Universidad de Michigan y, posteriormente, se trasladó a Nueva York donde se ganó la vida escribiendo guiones radiofónicos. Se casó en tres ocasiones, la segunda de ellas con Marilyn Monroe, y tuvo cuatro hijos. En la década de 1950 fue acusado por su amigo Elia Kazan, ante la Comisión de Actividades Americanas, de tener vínculos con el Partido Comunista; pero se negó a delatar a nadie y fue declarado culpable de desacato al Congreso. Sin embargo, en agosto de 1958, se anuló la sentencia y no tuvo que ingresar en prisión. Inspirándose en estos lamentables hechos escribió Las brujas de Salem (1953), donde denuncia la caza de brujas dirigida por el senador McCarthy.

Desde sus primeros libros, deja entrever una de los elementos fundamentales de su obra: la crítica social, concretamente, la denuncia de los valores conservadores de la sociedad estadounidense. Su obra más conocida y galardonada con numerosos premios es Muerte de un viajante (1949), tanto que el propio Arthur Miller declaró: “Jamás imaginé que adquiriría las proporciones que ha tenido. Era una obra literal sobre un vendedor, pero luego se convirtió en un mito, no sólo aquí, sino en muchas otras partes del mundo”. Otros títulos son: Un hombre con mucha suerte (1940), Todos eran mis hijos (1947), Panorama desde el puente (1955), Después de la caída (1964), El precio (1968) y La creación del mundo (1972).

En el turno de opiniones, como decíamos, los alumnos y alumnas nos deleitaron por su espontaneidad y agudeza al valorar Muerte de un viajante. Hicieron, entre otros, los siguientes comentarios:

- La obra, al principio, les había parecido confusa, a causa de los constantes cambios temporales, que realiza Arthur Miller.

- Es una crítica al denominado “sueño americano”, que consiste en lograr el éxito, por encima de cualquier cosa.

- El responsable de todos los conflictos que surgen es Willy Loman, que tiene la aspiración de convertirse en alguien extraordinario, cuando en realidad es una persona normal y corriente.

- Además, trata a su mujer de forma desconsiderada, aunque esta constituye el apoyo afectivo y psicológico, que le permite seguir viviendo.

- Tampoco sabe aconsejar a sus dos hijos para que encuentren su camino en la vida, al contrario, es culpable de su fracaso.

- No les había gustado el final, con el suicidio del protagonista, porque entendían que había otras salidas a sus problemas.

Enrique coincidió con el alumnado en que Willy Loman es un desgraciado y sus hijos unos perfectos inútiles. Benito, en una intervención muy emotiva, resumió la idea principal de Muerte de un viajante en estas palabras: nunca estamos contentos de lo que conseguimos, cuando, en realidad, cada uno debe aceptarse como es. Víctor recomendó el montaje que había hecho el Centro Dramático Nacional, con José Sacristán de protagonista, y que le había ayudado a entender mejor la obra. José Ángel felicitó a los alumnos y alumnas por haber captado bien la crítica al “sueño americano”, y les preguntó qué representan para ellos los vecinos, Charley y su hijo Bernard. Respondieron, con acierto, que encarnan la cara amable del capitalismo, pues son triunfadores, pero no desprecian a perdedores como Willy y sus hijos, al contrario, tratan de ayudarlos. Inés abundó en la decepción del protagonista por no materializar su proyecto de vida. Y Lola, finalmente, comentó, que hablar de sueños está bien, pero son sueños equivocados, porque no vale cualquier cosa. Por eso, hay que estar alerta a los que nos venden a través del mundo de la publicidad y de los medios de comunicación.

Nos planteamos por qué el título de la obra y por qué Arthur Miller elige esta profesión para su protagonista, y la respuesta la encontramos al final, cuando Charley, dice con lucidez en el entierro de éste: “Era un viajante. Y para un viajante no hay base en la vida. Es un hombre que va por el mundo ocultando sus amarguras con una sonrisa en los labios. Y cuando deja de sonreír, está acabado. Nadie debe reprocharle nada. El viajante está hecho para soñar, muchachos. Es parte de su trabajo.”

No obstante, Benito contó que el autor había pensado en otro título para su obra: Una carga difícil de soportar, que hace referencia a la que lleva Biff, a quien su padre llenó la cabeza de aspiraciones imposibles de conseguir.

En cuanto al género, comentamos que Muerte de un viajante tiene en común con la tragedia griega la dimensión trágica, aunque el suicidio de Willy está condicionado, no por el destino, sino por el entorno social; y el valor catártico, en el sentido de que los espectadores nos liberamos de nuestros problemas al verlos proyectados en los personajes.

Se diferencia de ella en que estos no pertenecen a la clase alta de la sociedad, sino que se trata de personas normales y corrientes. De hecho el protagonista no es un héroe sino un antihéroe, porque un hombre vulgar como él no estaba llamado a alcanzar la gloria.

Reflexionamos sobre los dos tiempos en los que se desarrolla la obra: un tiempo real, que coincide con el presente, y un tiempo pasado, al que se accede, mediante sucesivas analepsis, y que se entremezcla con el primero. El uso de estos flash backs, como técnica dramática, lo consideramos un acierto, porque evita dar explicaciones que ralentizarían el ritmo de la acción. También nos pareció acertado situar esta en Nueva York, símbolo de las ciudades capitalistas.

Se comentaron los siguientes temas:

- El conflicto entre sueño y realidad, pues aparece un antagonismo entre el individuo y un sistema socioeconómico alienante, en concreto los sueños de Willy chocan contra una sociedad inhumana y consumista, que impide que se cumplan.

- El estilo de vida americano del que se cuestionan: el consumismo, que lleva a la familia a endeudarse hasta las cejas y estar toda la vida pagando el préstamo; el principio de si no consigues triunfar y ganar dinero en tu profesión eres una fracasado; la idea de que en el mundo de los negocios el que tiene apariencia sale adelante, como le dice Willy Loman a sus hijos; la falta de comunicación, que genera, por un lado, el aislamiento y, por otro, el mundo de las falsas apariencias en el que se vive; etc.

- La anulación del individuo dentro de la empresa, ya que al protagonista lo despiden cuando deja de ser rentable; no importa que haya estado trabajando en ella, durante cuarenta años, porque no hay otro trabajo para él.

- La familia de la que se ofrece una imagen muy negativa, porque las relaciones están basadas, de alguna forma, en el engaño. Por ejemplo: las estrecheces económicas, aunque existen, no se reconocen; el adulterio de Willy es aceptado con resignación por su mujer, Linda, aunque supone un golpe terrible para su hijo Biff, una pérdida de confianza, que le llevará a fracasar en la vida; Happy supuestamente desempeña un cargo de responsabilidad en la empresa donde trabaja, cuando no es verdad; etc.

- La realidad asfixiante de las ciudades, a causa de su crecimiento incontrolado. Concretamente, el protagonista se queja de que no llegue el sol al jardín de su casa; de no disfrutar de las vistas que tenía antes, por los edificios que han construido alrededor; y de que nos se respire aire puro por el tráfico incesante.

- El suicidio de Willy estuvimos de acuerdo en que es una consecuencia del fracaso en su vida, tanto profesional como familiar; pero también una forma de recuperar la fe en sí mismo, porque la póliza que recibirá su familia ayudará, por ejemplo, a Biff a materializar su sueño de comprar la granja y vivir en el campo.

En el análisis de los personajes, mencionamos lo siguiente de cada uno de ellos:

- Willy tiene un carácter voluble e inestable, que le hace pasar de la ternura y la sensibilidad a la intemperancia y la agresividad. Finge fortaleza y seguridad ante su mujer y sus hijos, pero él es consciente de la falsedad de sus sueños y la imposibilidad de cumplirlos. De ahí, su debilidad, su proceso de deterioro y su sensación de fracaso.

- Biff, como se ha dicho, no puede con la responsabilidad de hacer todo aquello que su padre no fue capaz de realizar. Pierde la confianza en éste, al que tenía idealizado, cuando descubre que tiene una amante. Y partir de este momento, su vida es una caída en el abismo: abandona los estudios de secundaria; trabaja en más de veinte oficios, porque no puede soportar las órdenes de nadie; y además, roba y acaba en la cárcel. “Hemos estado soñando durante 15 años”, le dice a su hermano, que le espera en el restaurante donde supuestamente iban a celebrar su nuevo empleo.

- Happy, aunque es un mujeriego que mantiene relaciones con las novias de sus superiores, le confiesa a Biff que se siente más solo que nunca. También tiene sueños de grandeza: “Tengo que demostrar a esos engreídos y presumidos jefes que Happy Loman puede llegar a ser alguien”. Incluso al final, una vez muerto su padre, se propone cumplir la ilusión de éste de ser un hombre extraordinario.

- Linda es un fiel reflejo de la mujer de los años cuarenta: un esposa fiel, sumisa y completamente entregada a su marido, tanto que soporta con resignación el carácter seco e intemperante de éste y está dispuesta a ignorar sus mentiras e infidelidades, aunque conoce la verdad.

- Fred (Ben en algunas ediciones) es un personaje ficticio, que representa lo que su hermano Willy quiso ser y no pudo o no intentó. Por eso, aparece, cuando éste le invoca, en los momentos de crisis. Presenta rasgos de avaricia y autosuficiencia.

- Charley y su hijo, Bernard tienen una relación de amistad con la familia de Willy, especialmente, el primero que le ayuda económicamente y le ofrece un trabajo en su empresa, aunque éste no lo acepta por orgullo. Representan -como ya se ha explicado- el triunfo dentro del sistema capitalista y la cara amable de éste.

- Howard, el jefe de Willy, también representa el éxito, pero carece de sensibilidad y escrúpulos morales, al despedir a Willy, después de más de 40 años de trabajo en la empresa.

Finalmente, se habló de los símbolos que aparecen en la obra:

- La flauta está relacionada con el padre del protagonista, que fabricaba este instrumento musical y lo tocaba muy bien. Según Fred (Ben), “era un gran hombre con espíritu aventurero”, que fue y sigue siendo un referente para los dos hermanos, un modelo a imitar. En este sentido, quizá el sonido de la flauta, que se oye al principio, esté sugiriendo las aspiraciones del protagonista, que sueña con una vida mejor.

- El frigorífico, el magnetófono o dictáfono, el coche y las medias reflejan el progreso, así como la fiebre consumista de la sociedad capitalista.

- La raqueta, que está en el despacho del padre de Bernard, es símbolo del éxito de este personaje, frente al fracaso de Biff, porque quien posee pista de tenis sin duda es gente muy importante.

- Los diamantes de los que habla su hermano representan la riqueza, en contraposición a la pobreza de Willy y su familia.

- Las semillas, que se empeña en sembrar éste, simbolizan sentimientos de prosperidad, un especie de legado que sirva a su familia, cuando él muera.

Próxima lectura y última del curso 2017/18: Demian de Hermann Hesse, novela de la que hablaremos el 25 de junio, lunes, a las 11:30, en la Biblioteca del centro. Después, tomaremos una copa para celebrar los 10 años del Club de Lectura.

Guion sobre Muerte de un viajante

Guion para la sesión del 21 de mayo, lunes, a las 17 horas, en la biblioteca

1. Presentación del autor en su época

2. Opinión breve sobre la obra

3. El título: ¿por qué elige la profesión de viajante para su protagonista?

4. Género: ¿en qué se asemeja y en qué se diferencia de las tragedias clásicas?

5. Estructura

• Externa: ¿cómo se estructura la obra desde el punto de vista formal?

• Interna: ¿cómo interpretamos el final?

6. Tiempo:

• Externo

• Interno: ¿qué dos tiempos se distinguen?, ¿qué nos parece el uso de los flash backs?, ¿qué función desempeñan en el desarrollo de la acción?

7. Espacio: ¿en qué ciudad se desarrolla la historia?, ¿Por qué?

8. Intencionalidad: ¿con qué intención escribe Arthur Miller?

9. Temas:

• El conflicto entre sueño y realidad: ¿cómo se manifiesta en la obra?, ¿por qué fracasa Willy Loman?, ¿hay causas externas e internas?

• El deseo de progresar en la vida: ¿cómo está presente?

• La anulación del individuo dentro de la empresa: ¿cómo se manifiesta?

• La familia: ¿qué imagen se ofrece de esta institución?, ¿cómo son las relaciones entre los padres y los hijos?

• El adulterio: ¿qué consecuencias tiene en el seno de la familia?

• El estilo de vida americano (el denominado sueño americano): ¿qué aspectos se critican del mismo?, ¿se puede extender esta crítica a cualquier otro lugar y tiempo?

• La realidad asfixiante de las ciudades, a causa de su crecimiento incontrolado.

• El suicidio: ¿por qué toma Willy esta drástica decisión?, ¿qué va a suponer para su familia?

10. Personajes: ¿qué imagen quieren transmitir a los demás y cómo son en realidad?

• Willy: ¿su vida es un fracaso?, ¿se le puede considerar como una víctima del sistema capitalista o del entorno en el que se encuentra?, ¿Actúa con falsedad e hipocresía?, ¿por qué se suicida?

• Biff: ¿por qué fracasa también?, ¿cuándo cae el mito del padre perfecto?, ¿en qué se diferencia de éste?

• Happy: ¿en qué medida es falso, como los restantes miembros de la familia?

• Linda: ¿cómo es su relación con Willy?, ¿responde al prototipo de ama de casa tradicional?, ¿qué papel desempeña en su familia?

• Fred: ¿qué tipo de personaje es?, ¿qué función desempeña en la trama?

• Charley y su hijo, Bernard: ¿qué relación tienen con Willy?, ¿qué representan en la obra?

• Howard: ¿qué representa?

11. Simbolismo: ¿qué simbolizan en la obra elementos como: el sonido de la flauta, el frigorífico, el magnetofón, el coche, las medias, la raqueta, los diamantes, el trozo de maguera o las semillas que quieren plantar Willy?

12. Estilo: ¿qué rasgos lo caracterizan?, ¿en qué medida el lenguaje define al protagonist?

13. Próxima lectura

La mentira es la base de la amistad

En esta frase resumió Miguel la obra Arte, de la que hablamos ayer miércoles, en el Club de Lectura del instituto; y algunos estuvimos de acuerdo con él, porque, cuando Sergio, Marcos e Iván, los tres personajes que la protagonizan, empiezan a decir lo que, en verdad, piensan sobre cada uno de ellos la amistad se desmorona, como un castillo de naipes.

Antes, el propio Miguel presentó a la autora, Yasmina Reza, actriz, novelista y dramaturga francesa, nacida en 1959, cuyos padres son de ascendencia judía. Estudió teatro en la Universidad de París X Nanterre y en la Escuela de Jacques Lecoq. Trabajó como actriz y debutó como escritora con Conversaciones tras un entierro (1987). Este texto y otros, como La Travesía Del Infierno (1990) o El Hombre Del Azar (1995), la han convertido en una de dramaturga de gran prestigio en Francia. Mezcla el drama con la tragicomedia, la sátira con la autobiografía, y tiene influencias de Dostoievski, Fitzgeralld, Beckett y Chejov. Otras obras teatrales, además de Arte (1994), son: Tres versiones de la vida (2000), Una comedia española (2004) y Un dios salvaje (2007), esta última llevada al cine por Roman Polanski. Tiene publicadas también novelas, como Hammerklavier (1997), Una desolación (1999), Adam Haberberg (2003) y En El trineo de Schopenhauer (2005); guiones cinematográficos y ha dirigido la película, “Chicas” (2010). Ha recibido los premios más prestigiosos de teatro: el Molière, el Tony el Laurence Olivier y el Theater Houte.

En el turno de opiniones breves sobre Arte, un número significativo de asistentes coincidió en que la idea de la fragilidad de las relaciones de amistad, que quiere transmitirnos Yasmina Reza, es interesante, pero que apenas la desarrolla. Así se manifestaron el propio Miguel, Mª Carmen y Benito, a quien no había entusiasmado la obra, aunque reconocía que cada uno de nosotros tiene algo de los tres personajes. A Víctor éstos, particularmente Sergio y Marcos, le habían recordado a los yuppies, término que se utilizó a finales del siglo pasado en Estados Unidos, para referirse a los jóvenes ejecutivos de la clase media alta, de entre 20 y 40 años de edad, que tendían a valorar más lo material. Añadió una frase que le había llamado la atención en boca del segundo de estos personajes: “En materia de relaciones humanas, la tolerancia es el mayor de los defectos”.

Lola, que le encontraba a la obra ecos del teatro del absurdo, reconoció que le había costado leerla, porque tenía la impresión de que no avanzaba. Carmen consideró que ver la representación le había ayudado a entenderla y que, en cualquier caso, le parecía mejor para debatir que para leer. A Justo no le había emocionado, porque, en su opinión, está escrita en un lenguaje poco literario y, sobre todo, porque no existe empatía entre los tres personajes, que, además, están poco definidos. Enrique estaba convencido de que el debate que tendríamos se iba a desarrollar, a pesar de la obra, cuya mejor virtud es la brevedad.

María confesó que la lectura no le había conmovido especialmente, aunque tenía la seguridad de que la representación de Arte debía ser una experiencia completamente diferente. A Inés, que sí la había visto representada, le parece una obra divertidísima y, nos leyó una de las definiciones que había encontrado sobre ella: “Una sátira mordaz sobre la amistad”. Finalmente, Rocío, una alumna de 1º de Bachillerato, reconoció que no la había leído, pero que asistía a la sesión, porque le interesaba mucho el mundo del arte.

En el debate propiamente dicho, mencionamos el cuadro en el que se inspira Yasmina Reza: “Blanco sobre blanco” de Malevich, que supuso la cumbre del Suprematismo, movimiento que se caracteriza por la abstracción máxima. La luz se reduce al color blanco y el espacio a dos planos que son dos cuadrados en tonos diferentes. El segundo, situado en el interior del primero, es levemente azulado y está inclinado, como queriendo salir al exterior. Expresa pues el movimiento, o la sensación pura de movimiento.

Hablamos de los dos temas principales que aparecen en la obra: el arte y la amistad.

Sobre el primero, nos planteamos algunas preguntas a las que, entre todos, fuimos respondiendo:

¿Qué diferencia lo que es arte de lo que no es?

Coincidimos en que sobre todo debe emocionar, así se ha considerado tradicionalmente. No obstante, desde la exposición, en 1917, de La Fuente de Marcel Duchand, que es en realidad un urinario puesto al revés, cualquier objeto de la vida cotidiana, sacado de su contexto habitual, se puede considerar una obra de arte.

¿Tiene más valor una obra por el precio que pagamos por ella que por la emoción que nos suscita?

Respondimos que, en un mundo tan mercantilizado, como en el que vivimos, el valor del dinero está por encima de todo, y de hecho, en el caso de Sergio, quizá sea así, porque insiste más en lo que ha pagado por el cuadro, que en la emoción que le suscita.

¿El arte es sólo negocio? ¿Un cuadro vale lo que se paga por él?

El precio de una obra de arte -comentamos-, en principio, se basa en elementos objetivos: sus dimensiones, el prestigio del autor, la época, la técnica, el estado de conservación… Dice en un momento determinado Iván, dirigiéndose a Marcos con respecto al cuadro adquirido por Sergio: “sabes perfectamente que el precio está en función de la fama del pintor”.

Pero también pueden influir factores subjetivos, como el valor sentimental que tiene para el comprador. Y en cualquier caso, cuanto más conocida sea una obra de arte, más deseable es y mayor será su precio en el mercado.

Para Sergio el cuadro que ha comprado vale lo que ha pagado por él; en cambio, Marcos sostiene justamente la opinión contraria: “Yo no creo en los valores que rigen el arte de hoy… La ley de la novedad. La ley de la sorpresa… La sorpresa es una cosa muerta. Muerta apenas concebida”.

¿Es elitista el arte contemporáneo? ¿Se necesita una guía para comprenderlo e interpretarlo?

Estuvimos de acuerdo en que, dado que no es figurativo, porque apenas hay referencias a la realidad, resulta difícil explicarlo con palabras sencillas y se suele recurrir, o suelen recurrir los especialistas, a una terminología específica de acceso restringido.

No obstante, conocer la vida de un artista o lo que pretende expresar con sus obras nos puede ayudar a entender bastante estas. Por ejemplo, los palanquines negros cubiertos de una caja cerrada de Pepe Espaliu los apreciamos en todo su valor, cuando conocemos su historia triste de enfermo de Sida marginado por la sociedad y encerrado en su mundo.

También sobre la amistad nos formulamos algunas interrogantes, a las que igualmente contestamos:

¿Consiste en decir siempre la verdad?

Se ha expuesto al principio de la crónica: en esta obra se observa que, cuando los personajes dicen lo que piensan de los demás, empiezan a surgir problemas que ponen en peligro sus relaciones de amistad. De hecho Yasmina Reza nos muestra justamente estos momentos de negrura, donde salen a relucir los celos, las envidias y los defectos de los supuestos amigos, hasta el punto de que no saben por qué la mantienen.

¿Cómo se revela la fragilidad de la amistad?

Se revela a partir de un hecho aparentemente trivial: la decisión de Sergio de adquirir un cuadro abstracto, que provoca una discusión con Marcos, en la que éste ve socavada su condición de líder, mientras que aquel ve reforzada su condición de persona independiente, con gusto e interés propios. En el fondo -concluimos- es una lucha por el poder entre ambos.

En el análisis de los rasgos que caracterizan a los personajes, se comentó lo siguiente:

- Marcos es Ingeniero Aeronáutico y se muestra incrédulo con respecto al arte contemporáneo, sardónico, categórico, autosuficiente e impulsivo hasta la impertinencia. Está convencido de que su amigo Sergio tiene que pensar como él, que no concede ningún valor al cuadro adquirido por éste. Evoluciona hacia una cierta tolerancia y amabilidad, aunque quizá sean fingidas.

- Sergio es un Dermatólogo divorciado y aficionado al arte contemporáneo, aunque no tiene un profundo conocimiento sobre el mismo. Se deja llevar por lo que dicen los entendidos, al comprar el cuadro, que para él es una forma de invertir en belleza y en prestigio. Además, esta adquisición va a suponer -como se ha dicho- una forma de afirmar su independencia y gusto propio, con respecto a Marcos, del que hasta ahora, de alguna forma, había dependido.

- Iván trabaja en un papelería y se encuentra en un punto intermedio entre Sergio y Marcos, porque, aunque el cuadro que ha comprado el primero no le gusta, tampoco lo detesta. No toma partido, para no incomodar a ninguno de los dos amigos; pero esta actitud de no decir nunca lo que piensa, le acabará convirtiendo en víctima de ambos. En su vida personal, proyecta un matrimonio con Catalina, una mujer con la que choca continuamente y que no parece augurarle felicidad. Con el paso del tiempo, y a tenor de lo que dice en el monólogo final, cuando ya está casado, evoluciona hacia una actitud más apasionada: “En realidad, ya no soporto ningún discurso racional, todo lo que ha hecho que el mundo sea mundo, todo lo que ha sido bello y grande en este mundo, no ha nacido nunca de un discurso racional.”

En cuanto al género literario en que se puede encuadrar Arte, coincidimos en que tiene aspectos propios de la comedia, como las numerosas situaciones que nos hacen reír; pero también de la tragedia, pues supone -como ha señalado la propia Yasmina Reza- la demolición de unas relaciones de amistad. De hecho, el final, aunque parezca feliz, no lo es en realidad, si nos fijamos en los tres monólogos con los que se cierra la obra:

Iván está triste, porque no se considera amado. Además, tiene propensión a llorar desde que escuchó, en una cena de los tres amigos, la expresión “periodo de pruebas”, para referirse a la reconstrucción de la relación de amistad entre ellos destruida por los acontecimientos.

Sergio miente a Marcos, al asegurarle que ignoraba que la tinta del rotulador era lavable, cuando sí lo sabía, y empieza así con una mentira esta nueva etapa de su relación con él.

Y Marcos siente perdida la amistad con Sergio. Por eso, se ve a sí mismo como un hombre que desaparece, cuyo mundo se vuelve opaco y melancólico, tal como el esquiador que había pintado sobre el cuadro de Sergio.

Para finalizar la sesión, comentamos algunos aspectos relativos al estilo y a la técnica dramática utilizada por Yasmina Reza: los diálogos se suceden con agilidad y fluidez; los numerosos monólogos, que nos dan a conocer lo que piensan los personajes, algunos de los presentes entendimos que le restan continuidad y ritmo a la obra, aunque depende de cómo se resuelvan en la puesta en escena; y la decoración, austera y neutra, nos pareció la más adecuada para una obra que da absoluta prioridad al conflicto entre los personajes.

Próxima lectura, a propuesta de María: Muerte de un viajante de Arthur Miller, de la que hablaremos el 21 de mayo, lunes, a las 17 horas, en la Biblioteca del centro.

Guion sobre Arte de Yasmina Reza

CLUB DE LECTURA DEL IES GRAN CAPITÁN

Guion para el debate

(Sesión del día 9 de mayo, a las 18 horas, en la Bilblioteca)

Presentación de la autora en su época, a cargo de Miguel Osuna

Opinión breve sobre la obra

Género literario en el que se podría encuadrar

¿En qué cuadro se inspira Yasmina Reza al escribir Arte?

Estructura

Estructura formal

Estructura interna:

¿A partir de qué hecho se desarrolla la acción?

¿Qué supone para Marcos hacer un dibujo en el cuadro? ¿Qué representa el esquiador?

¿Por qué Sergio le incita a hacerlo?

¿Cómo interpretamos el final?

¿Con qué intención escribe Yasmina Reza Arte?

Temas:

El arte: ¿qué diferencia lo que es arte de lo que no es? ¿cualquier cosa puede ser arte?, ¿se compra el arte por esnobismo?, ¿tiene más valor una obra de arte por el precio que pagamos por ella que por la emoción que nos suscita?, ¿hemos sentido alguna vez que nos tomaban el pelo delante de una obra de arte contemporáneo?, ¿es elitista el arte contemporáneo?, ¿se necesita una guía para comprenderlo e interpretarlo?, ¿el arte es sólo negocio? ¿Un cuadro vale lo que se paga por él?

La amistad: ¿consiste en decir siempre la verdad?, ¿qué momentos muestra la obra de la amistad?, ¿cómo se revela la fragilidad de este sentimiento?, ¿por qué es difícil mantener las relaciones de amistad con el paso de los años?, ¿estás de acuerdo, como dice uno de los personajes, en que “la amistad hay que cuidarla día a día”?, ¿por qué se desmorona la amistad entre Iván, Sergio y Marcos?, ¿qué nos parece la frase de Cicerón: “Quien contempla a un verdadero amigo, contempla un retrato de sí mismo”?

La incomunicación y la frustración: ¿qué personajes la experimentan en?

El matrimonio: ¿qué visión se da sobre él?

Personajes: ¿cómo evolucionan?

Marcos

Sergio

Iván

Estilo: ¿cómo surge el humor?

Próxima lectura.

Por encima de la conciencia está la libertad

Esta sería la conclusión más importante a la que llegamos ayer, jueves, en la sesión del Club de Lectura dedicada al libro de relatos A sangre y fuego de Manuel Chaves Nogales, pues fue precisamente la defensa de su libertad intelectual la que le llevó a abandonar el país y a escribir sobre los excesos de unos y otros, durante la Guerra Civil Española: “Me fui cuando tuve la íntima convicción de que todo estaba perdido y ya no había nada que salvar, cuando el terror no me dejaba vivir y la sangre derramada me ahogaba. ¡Cuidado! En mi deserción pesaba tanto la sangre derramada por las cuadrillas de asesinos que ejercían el terror rojo en Madrid como la que vertían los aviones de Franco asesinando mujeres y niños inocentes”.

La sesión comenzó con la presentación del autor, que nace en Sevilla en 1897. Su padre, también periodista, le inicia desde muy joven en el oficio. Es redactor en Madrid de los periódicos Heraldo de Madrid, Ahora y Estampa. Consigue el premio Mariano de Cavia en 1927 por un reportaje sobre la primera mujer que cruzó en solitario el Atlántico en avión. El ejercicio del periodismo le permite conocer el territorio español y distintos países europeos, como Francia, Alemania, Italia y Rusia. Apoya a la Segunda República en lo que tiene de intento modernizador de la España rural y atrasada; pero se exilia a Francia, a los pocos meses de iniciada la Guerra Civil, porque es cesado como director del periódico Ahora y porque está convencido de que ya no puede hacer nada por su país. En Francia escribe para diarios como L´Europe Nouvelle, Candide, France Soir; inicia la colaboración con periódicos latinoamericanos; y realiza emisiones de radio para España y América Latina, que refuerza más tarde colaborando con la BBC en el exilio en Londres. En esta ciudad falleció, a causa de un cáncer de estómago, en 1944.

Entre sus libros, además de A sangre y fuego, destacan:

- Juan Belmonte, matador de toros; su vida y sus hazañas, que Chaves Nogales escribió no por su afición al toreo sino por la calidad humana e intelectual de Juan Belmonte, así como por su talante conciliador.

- La agonía de Francia, donde trata de explicar las razones que llevaron a este país a sucumbir ante el fascismo y firmar un armisticio con Alemania en junio de 1940.

- ¿Qué pasa en Cataluña? Recopilación de una serie de reportajes, donde figura una definición del soberanismo catalán que se podría firmar en la actualidad: “rara sustancia que se utiliza en los laboratorios políticos de Madrid como reactivo del patriotismo -se entiende español-, y en los de Cataluña como aglutinante de las clases conservadoras”.

Finalmente, en la presentación, recordamos los años que pasó en la ciudad de Córdoba, donde formó parte de la redacción que fundó el periódico La Voz, en 1920, del cual fue redactor jefe.

El turno de opiniones se inició con la lectura de un correo electrónico que nos había enviado Enrique: “Es una obra desgraciadamente más cercana y actual para nosotros que la anterior. Cercana y llena de realidad porque esos episodios, si no pasaron, pudieron perfectamente pasar. En una guerra civil personas como Nogales están de más, porque la verdad es la primera asesinada. Hizo bien en quitarse de en medio y en hacerlo cuando el Gobierno legítimo lo hizo: una bofetada sin manos”.

Miguel comentó que los relatos le parecían completamente reales, en especial, “La columna de hierro”, “Consejo obrero” y “Gesta de los caballistas”. Sobre éste último, mencionó el caso del rejoneador Antonio Cañero Baena, que da nombre a uno de los barrios de Córdoba y que participó, junto con otro rejoneador, el Algabeño, en actos de violencia similares a los que se cuentan en el relato, según testimonios recogidos por el historiador Francisco Moreno: «Al Algabeño y a Cañero los he visto yo tirotear con fusiles de montería a los presos de la cárcel de Antequera, donde yo estaba de guardia…».

José Ángel considera A sangre y fuego como un interesante mosaico de lo que fue la Guerra Civil, las distintas caras de una misma realidad. En los relatos -añadió- se funden el reportero y el literato, tal es la verosimilitud de los mismos. Por esta razón, su lectura en clase sería muy adecuada para estudiar este conflicto social y bélico que se desarrolló en nuestro país entre 1936 y 1939.

A Víctor le había llamado la atención la imagen tan diferente que se ofrece de los soldados marroquíes, cuyo papel en la guerra, según la historiografía republicana, siempre había estado asociado a los actos de barbarie que cometieron en las ciudades y pueblos conquistados. En este sentido, valoró lo que tienen estos relatos de investigación periodística.

Benito manifestó que le habían gustado muchísimo y reconocía en algunos de ellos una dimensión cinematográfica. En su opinión, tenía mucho valor que Chaves Nogales los hubiera escrito en la misma época que ocurrieron los hechos que se cuentan. Leyéndolos, además, había recordado lo que le contaba su abuela sobre la violencia ejercida por uno y otro bando, durante la Guerra Civil.

A Inés lo que más le había agradado es el prólogo donde el autor se define a sí mismo con extraordinaria precisión: “Yo era eso que los sociólogos llaman un pequeño burgués liberal, ciudadano de un república democrática y parlamentaria. Trabajador intelectual al servicio de la industria regida por una burguesía capitalista…, que en mi país había monopolizado tradicionalmente los medios de producción y de cambio.., ganaba mi pan y mi libertad con una relativa holgura confeccionando periódicos y escribiendo artículos…”

Carmen, que había leído el libro con muchísima atención, también expresó su admiración por el prólogo, que le parece magistral y con cuyas ideas, especialmente la defensa de la libertad intelectual, se identifica. Añadió que los relatos le habían recordado a la novela autobiográfica Tiro de gracia de Emilio Pérez Rosas, de la que hablamos hace unos años en el Club de Lectura y que cuenta su experiencia en la Guerra Civil y cómo logró superar el tiro de gracia que le disparó un soldado enemigo, cuando tenía 18 años. Curiosamente, este autor, fallecido en 2016, se situó, con respecto a la contienda fratricida, en una posición análoga a la de Chaves Nogales, criticando a los dos bandos.

María, finalmente, dijo que lo había releído con gusto y sin ninguna pereza; pero reconoció que se trata de una lectura dolorosa para ella, entre otras razones, porque en su familia se ha vivido y padecido mucho la Guerra Civil.

En la valoración global, coincidimos en lo acertado del título, “A sangre y fuego”, que refleja bien lo que es una guerra, y del subtítulo, “Héroes, bestias y mártires”, con el que se refiere a todos los que participaron en ella, “sin vocación heroica, sin malos instintos y sin espíritu de sacrificio o santidad”.

Con respecto a si los relatos están más próximos al periodismo o a la literatura, comentamos que, aunque son fruto de una investigación periodística, sin duda, se trata de textos literarios, por la brillantez con la que están escritos y por su cuidada estructura.

Sobre si aparecen en estos relatos los estereotipos que los dos bandos en conflicto utilizaron para contar lo sucedido, respondimos que, por una lado, sí, pues los milicianos son ignorantes, antirreligiosos, cobardes y escasamente preparados para la guerra, tal y como los ha presentado la historiografía franquista, y los soldados del bando rebelde son violentos y sin valores morales, capaces de matar indiscriminadamente a las personas, tanto militares como civiles, como se han referido a ellos los historiadores republicanos; pero, por otro lado, no, porque hay personajes complejos que se salen de estos modelos, como Arnal (“ El tesora de Briesca”), Valero (“¡Masacre, Masacre!”), Bigornia (“Bigornia”) o Daniel (“Consejo obrero”).

En cuanto al punto de vista que Chaves Nogales adopta sobre la Guerra Civil, él mismo escribe en el prólogo que cuenta con fidelidad lo que ha visto y ha vivido, es decir, trata de ser imparcial. Por eso, los personajes se le escapan de entre las manos diciendo y haciendo cosas que él no querría que dijesen o hiciesen. Sin embargo, en opinión de algunos de los asistentes a la sesión, no lo consigue del todo, porque se nota una falta de comprensión hacia los campesinos que huyeron de la terrible represión de las tropas fascistas, al referirse a ellos despectivamente, por ejemplo, en “Y a lo lejos una lucecita”: “Los vastos salones del palacio, cubiertos de ricos tapices, servían ahora de albergue a una oscura masa de familias aldeanas fugitivas de los pueblos invadidos por las tropas rebeldes. Sobre las gruesas alfombras de nudo habían colocado sus sucios petates, sus cacharros de cocina, sus enjalmas y aperos, y allí hacían su vida disparatada de tribu trashumante…”

Elogiamos el estilo cuidado de Chaves Nogales que brilla sobre todo en las descripciones: “Desde Madrid la guerra se veía como el flujo y reflujo de una gigantesca marea humana cuyas oleadas impresionantes iban a romperse en el acantilado del frente”.

El primer relato “¡Masacre! ¡Masacre”, lo consideramos como una presentación de credenciales por parte del autor, al describirnos la violencia ejercida por los dos bandos en conflicto: los bombardeos indiscriminados de los aviones franquistas que siembran el pánico en Madrid, y la venganza de los republicanos con la matanza, también indiscriminada, de los oficiales sediciosos. Nos llamó la atención, igualmente, la imagen que se da de los intelectuales antifascistas, pues a Malraux lo presenta como un luchador que vuelve del frente de batalla deshecho y que despierta compasión, mientras que a los intelectuales españoles los describe con desprecio: “Alberti con su aire de divo cantador cantador de tangos, Bergamín con su pelaje viejo y sucio de pajarraco sabio embalsamado y María Teresa León, Palas rolliza con un diminuto revólver en la ancha cintura”.

El título del relato, “Gesta de los caballistas”, lo interpretamos como una ironía por parte del autor, pues lo que hacen en realidad los caballistas es “cazar rojos”. Asimismo, comentamos las diferentes razones para participar en la guerra que mueven, por un lado, al marqués en defensa de sus privilegios, sus tierras y su cortijo, y, por otro, a los comunistas que son son capaces de morir por sus ideas revolucionarias.

Consideramos “Y a lo lejos, una lucecita” como el relato quizá de estructura y ritmo más cinematográficos, porque cada búsqueda, durante la noche, de los espías franquistas, que se comunican desde lejos, con la luz de una linterna, se corresponde con la secuencia de una película. Además, elogiamos la sutilidad con la que Chaves Nogales sugiere que el último de estos espías es un miembro de la iglesia: “En la coronilla, erizada de pelos cortos y tiesos, se le advertía aún la señal de la tonsura”.

De “La columna de hierro”, que nos pareció de los textos más realistas, llamó nuestra atención Buenaventura Durruti, personaje al que se presenta como un jefe inflexible, autoritario y violento: “El que flaqueaba, el que desobedecía, el que intentaba huir, pagaba con la vida… Este bárbaro caudillo fue eliminando del frente a los criminales y a los cobardes que habían acudido sólo al olor del botín”. También la camaleónica Pepita, que, en principio, aparece como una miliciana comprometida con la causa republicana pero, después, descubre su auténtica cara: “Yo no tengo odio a los fascistas… ¡Yo soy fascista! -le dice a Jorge- ¿Te enteras? Eso que tú llamas el pueblo es una banda de asesinos”.

Valoramos el cambio de actitud sobre el destino de las obras de arte, que experimenta Arnal, protagonista de “El tesoro de Briesca”, que llega al pueblo con la intención de salvarlas, en nombre del gobierno republicano, pero, al comprobar que en la guerra la vida humana había perdido todo su valor, se pregunta:”¿qué sentido podían tener ni el arte, ni los testimonios de un glorioso pasado, ni todos aquellos valores espirituales por cuya conservación se desvelaba? ¿Es que todo aquello que tan celosamente defendía había servido para ahorrar un solo crimen?”.

Manifestamos nuestra sorpresa por la imagen extraordinariamente positiva que se ofrece de los guerreros marroquíes, en el relato del mismo nombre, pues aparecen como bravos y orgullosos bereberes que se alistaron en el ejército español para luchar contra los rojos, y en concreto a Mohamed, el protagonista, se le considera un soldado valiente, experimentado y seguro de sí mismo, frente a los milicianos de la República que son descritos como cobardes y torpes tiradores.

Este contraste desencadenó entre los asistentes a la sesión un apasionado debate, que nos llevó a la conclusión de que los soldados marroquíes fueron utilizados, como arma psicológica, por los generales franquistas, que los animaban a cometer actos violentos contra la población civil de los pueblos conquistados, para sembrar el terror entre los partidarios de la República. Así, lo entendieron también los madrileños: “la exhibición de los moros prisioneros por las calles no provocaba en la masa del pueblo una gran irritación contra ellos. El buen pueblo de Madrid consideraba a los moros -que hubieran podido entrar a sangre y fuego por sus calles y plazas- como a instrumentos inconscientes del mal que hacían… La gran masa popular, que no sabe hacer la guerra ni conoce sus exigencias se mostraba indulgente con los moros y les hubieran perdonado la vida”.

En “¡Viva la muerte!”, la xenofobia la representa Paco Citroen, uno de los personajes más estrafalarios del libro, cuyo complejo de inferioridad nacional le hace reaccionar contra todo lo que no sea típicamente español: “¡Viva el cocido y muera el Foreign Office! ¿muera la gimnasia sueca y vivan los toros! ¡Abajo los cuartos de baño y las piscinas!”. Además, en este relato, existe una contraposición entre Rosario, una joven socialista que salva la vida del señorito Tirón, y éste que es incapaz de salvarla a ella, por cobardía.

Un personaje que causó la admiración de todos es Bigornia, descrito satíricamente, al principio, como una especie de semental que no para de hacer niños y con aspecto de ogro; pero que, después, tiene un conducta ejemplar en el campo de batalla.

En el último relato, “Consejo obrero”, aparece un personaje, Daniel, que identificamos con el propio Chaves Nogales. De hecho, estas palabras, que pronuncia ante el comité de obreros que dirige la fábrica donde trabaja y de la que quieren echarle, por su falta de espíritu revolucionario, enlazan con lo dicho por el autor en el prólogo, con lo que el círculo se cierra: “Yo servía al patrón… La fábrica era suya; él mandaba y nosotros, los trabajadores, obedecíamos. Procuraba estar a buenas con él. Vosotros luchabais; yo no. Vosotros queríais mandar; yo me he resignado a obedecer. Vosotros queríais ser los dueños de la fábrica; yo no lo he soñado nunca. ¡Ya sois los amos! ¡Ya mandáis! No os pido más sino que me dejéis vivir y trabajar como me dejaba el patrón. No os discuto la victoria, no os reclamo una parte. Yo no era de los vuestros, no estaba en vuestro sindicato, pero tengo derecho a la vida y al trabajo. ¡No vais a ser peores que los burgueses!”.

Próxima lectura: Arte de Yasmina Reza. Hablaremos de esta obra de teatro el próximo 9 de mayo, miércoles, a las 18 horas, en la biblioteca.

Sesión para hablar de «A sangre y fuego»

La sesión para hablar del libro de Manuel Chaves Nogales, A sangre y fuego, será el jueves, día 5 de abril, a las 18:30, en la biblioteca.

Sin esperanza

“Sin esperanza” es el sintagma que más se repitió en la sesión del Club de Lectura de ayer, que dedicamos a una selección de cuentos de Antón Chéjov, porque la corriente profunda, que hay detrás de la aparente simplicidad de cada uno de ellos, casi siempre nos conduce a este estado de ánimo. Así, lo dejó escrito el pensador político anarquista Kropotkin: “Nadie mejor que Chejov ha representado el fracaso de la naturaleza humana en la civilización actual, y más especialmente el fracaso del hombre culto ante lo concreto de la vida cotidiana”.

Hay algunos aspectos de la biografía del autor, al que presentó José Ángel, que nos ayudaron a entender este pesimismo existencial. Chéjov nació en 1860, en el seno de una familia sencilla y pobre, y era nieto de un siervo de la gleba. Realizó los estudios secundarios en su ciudad de nacimiento, Taganrov, y cursó medicina en la universidad de Moscú, a donde se había traslado la familia, por las deudas que había contraído su padre alcohólico y de carácter violento. Durante el tiempo que ejerció como médico, sus pacientes le contagiaron la tuberculosis, enfermedad que le obligaba a pasar largas temporadas en ciudades, como Yalta (Crimea) y Niza (Francia), de clima más cálido que los crueles inviernos rusos. Se casó muy mayor, a la edad de cuarenta años, con Olga, una de las actrices que participó en la representación de sus obras teatrales. Murió cuatro años después, en 1904, a causa de la tuberculosis.

Antepuso su interés por la literatura a la ciencia médica. El arte de escribir relatos probablemente se lo transmitió su madre, que entretenía a los hijos contándoles historias de los viajes que había hecho por toda Rusia. Chéjov comenzó escribiendo narraciones breves de carácter humorístico, que publicaba en periódicos, y de las que “Muerte de un funcionario público”, que comentamos ayer, es un buen ejemplo. Influido por el escritor Grigorovich escribió textos de mayor profundidad, donde la descripción de las miserias humanas se convirtió en su preocupación principal.

Entre sus obras dramáticas, destacan La gaviota, Tío Vania, Las tres hermanas y El jardín de los cerezos, que se caracterizan más por la definición de los personajes que por la historia. Algo similar ocurre en su relatos cortos, que presentan una serie de elementos comunes: el estilo sencillo y sobrio; el predominio de la atmósfera y el estado de ánimo de los personajes sobre el argumento; la presentación sutil de estos y la profundización en sus sentimientos; la capacidad para sugerir y para generar la intriga; la desesperanza que impregna todos los cuentos; los finales abiertos, que exigen la colaboración permanente del lector; y la resistencia a moralizar, aunque se puedan extraer determinadas enseñanzas de cada uno de ellos.

En el turno de opiniones breves, Carmen expresó su satisfacción por que la lectura de los cuentos de Chéjov había supuesto para ella un reencuentro con la literatura con mayúsculas, fundamentalmente, por lo que sugieren, más que por lo que dicen. A Víctor le habían gustado en especial algunos de ellos, como “Enemigos”, sobre todo por el cambio que experimentan los protagonistas, Kirilov y Abogin, que acaban odiándose mutuamente. Paco, que coordina otros clubes de lectura y que nos obsequió con su presencia por primera vez en el nuestro, desveló que había leído los cuentos de Chéjov, cuando estudiaba en la Facultad de Filosofía y Letras, y que en esta relectura había disfrutado, especialmente, con “La dama del perrito”.

Enrique, en cambio, manifestó que los textos de este autor ruso los puede escribir cualquiera, por su simplicidad. Incluso nos propuso la escritura de un cuento a cada uno de nosotros para la siguiente sesión. Justo, a quien también damos la bienvenida al club de lectura, coincidió en esta idea de la simplicidad, aunque tras ella, reconocía un estudio profundo de la condición humana. Añadió que le había sorprendido la capacidad para describir los ambientes y los personajes, como, por ejemplo, el inicio de “La tristeza”: “La capital está envuelta en las penumbras vespertinas. La nieve cae lentamente en gruesos copos, gira alrededor de los faroles encendidos, extiende su capa fina y blanda sobre los tejados, sobre los lomos de los caballos, sobre los hombros humanos, sobre los sombreros. El cochero Yona está todo blanco, como un aparecido. Sentado en el pescante de su trineo, encorvado el cuerpo cuanto puede estarlo un cuerpo humano, permanece inmóvil. Diríase que ni un alud de nieve que le cayese encima lo sacaría de su quietud”.

Miguel confesó, de entrada, que el cuento no es un género literario que le guste, y que en concreto los escritos por Chéjov le parecen como un juego, que se puede hacer mejor o peor. Además, en su opinión, se repite mucho el mismo sentimiento de tristeza; y en cuanto a los personajes, no le había llegado ninguno, con la excepción de Agafia, quien demuestra su independencia y su carácter, yéndose a pasar la noche con Savka, aunque es una mujer casada. Inés expresó su admiración por el teatro de Antón Chejov, en particular, su obra, El jardín de los cerezos. Entre los cuentos, citó “El pabellón número 6”, que le había gustado por su profundización en el mundo de los enfermos.

Lola comentó que, cuando llevaba leídos la mitad de los cuentos, se dio cuenta de que algo le fallaba, empezando por aspectos lingüísticos, derivados probablemente de la traducción. También advirtió que se repetían determinados temas, muchos de ellos ya superados; que la estructura siempre era igual, normalmente sin desenlace; y que un sentimiento de desesperanza acababa saliendo a flote, al acabar la lectura de cada uno de los textos.

A José Ángel, finalmente, lo que más le atrae de estos relatos breves es que apenas cuentan nada, pero, detrás, hay un corriente subterránea, una profundidad que le conmueve.

Después de este turno de opiniones breves, hablamos de cada uno de ellos. Así, de “La tristeza” valoramos cómo se da a entender la situación anímica del protagonista, Yona, mediante detalles, como que la historia se desarrolle en invierno, bajo una intensa nevada, y que su caballo y él permanezcan quietos y callados, a la espera de un cliente; y también su final sorprendente. Coincidimos en que Chejov pone de manifiesto la indiferencia de la sociedad ante el dolor ajeno.

“El beso” a algunos nos recordó la leyenda de Bécquer “El rayo de Luna”, pues del mismo modo que Manrique, el protagonista de esta, ve agitarse, entre el follaje, en una noche cerrada, el traje blanco de una mujer misteriosa, que le impulsa a seguirla, preso de un amor repentino, sin lograr darle alcance, el protagonista del cuento de Chéjov, el capitán ayudante Riabóvich, durante una fiesta, en un cuarto oscuro, recibe el beso de una mujer desconocida, que le provoca una agitación interior y le incita a descubrir, en vano, su identidad. Al final, prefiere quedarse con esa imagen ideal de la autora del beso, quizá por temor a que la realidad le defraude. También llamó nuestra atención el comportamiento frívolo de la nobleza, invitando a los oficiales del ejército que llegan al pueblo a cenar y bailar, porque así lo exigen “los buenos modales”

De “La señora del perrito”, elogiamos su inicio, cómo Chéjov sugiere, con gran economía de recursos expresivos, la soledad de la protagonista, al presentarla con la única compañía de este animal: “Después la volvió a encontrar en los jardines públicos y en la plaza varias veces. Caminaba sola, llevando siempre la misma boina, y siempre con el mismo perrito”. Y también su final abierto, pues los amantes, a pesar de que ambos están casados, deciden evitar que su relación permanezca en secreto y vivir en distinta ciudad. Como escribe Chéjov, “aún les quedaba un camino largo que recorrer y, que la parte más complicada y difícil no había hecho más que empezar”.

Hubo coincidencia en que, por su extensión, “El pabellón número 6”, es más una novela corta que un cuento. Nos detuvimos en el punto de vista, pues se trata de un narrador que cuenta la historia en primera persona, dirigiéndose en ocasiones a los lectores; pero que en realidad actúa como un narrador omnisciente, que juzga a los personajes:

• “Si no temen ustedes que les piquen las ortigas, vengan conmigo por el estrecho sendero que conduce al pabellón, y veremos lo que sucede dentro de éste…”, dice invitándonos a que le acompañemos.

• “Me agrada esta persona cortés, servicial y delicada con todos…” opina, refiriéndose al protagonista Iván Dimítrich Grómov.

Por lo demás, se produce un contraste entre dos concepciones de la vida: el escepticismo y la indiferencia ante los problemas de Efímich, frente al compromiso social y la voluntad de afrontar estos por parte Grómov.

“Vanca” nos pareció el cuento que tiene un carácter social más marcado, por la situación de pobreza y necesidad, que padece el niño. De hecho, el resto de los personajes se dividen en dos bloques contrapuestos, pues, por una lado, están los que se portan mal con él: sus tutores, maestros y compañeros; y por el otro, los que le han tratado bien: su abuelo y Olga, la hija de los señores.

Constatamos los dos estilos diferentes que emplea Chéjov, según tenga la voz el narrador, contando la historia, o el niño escribiendo la carta: “Por la mañana me dan un mendrugo de pan; para comer, unas gachas de alforfón; para cenar, otro mendrugo de pan. Nunca me dan otra cosa, ni siquiera una taza de té. Duermo en el portal y paso mucho frío; además, tengo que arrullar al nene, que no me deja dormir con sus gritos… Abuelito: sé bueno, sácame de aquí, que no puedo soportar esta vida. Te saludo con mucho respeto y te prometo pedirle siempre a Dios por ti. Si no me sacas de aquí me moriré”.

No obstante, surgió la duda sobre si esta carta llegará a su destinatario, el abuelo de Vanka; y nuestra respuesta fue que no, porque las señas que escribe éste son claramente insuficientes, “En la aldea, a mi abuelo. Constantino Makarich”; y porque la frase con la que termina el cuento no indica buenos augurios: “El perro Serpiente se paseaba en torno de la estufa y meneaba el rabo…”.

Hubo coincidencia en la valoración positiva de “Enemigos”, sobre todo por la evolución de los dos personajes, que en principio se muestran con buenos sentimientos, el dolor por la muerte de su hijo de Kirilov y el amor hacia su mujer enferma de Abogin, pero acaban aborreciéndose como enemigos y provocando el rechazo del lector: el primero, porque el odio se antepone al dolor; y el segundo por su egoísmo. Demuestran así la incapacidad para comprenderse.

“El profesor de lengua” lo protagoniza un personaje, Nikitin, al que ha costado mucho conseguir el título universitario que le permite ejercer la docencia, pero que acaba casándose con una mujer, perteneciente a la nobleza, a quien todo le ha venido dado. Aparentemente son felices, pero poco a poco él va tomando conciencia de la abulia en la que vive y decide volver a su clase social: “¿Dónde estoy, Dios mío? Vivo rodeado de vulgaridad y de más vulgaridad. Unos seres aburridos, insignificantes, ollitas con crema de leche, jarritas con leche, cucarachas, mujeres estúpidas … No hay nada más horroroso, más insultante, más angustioso que la vulgaridad. ¡Huir de aquí, huir hoy mismo; si no, me volveré loco!”.

En este cuento, además, aparece un personaje, Varia, hermana de la mujer de Kikitin, que llamó nuestra atención por su inteligencia y lucidez, que le hacen cuestionar todo lo que afirman los hombres, a los que echa en cara sus contradicciones. Este comportamiento crítico, tan ajeno a la sociedad machista donde se desarrolla la historia, la lleva a permanecer soltera, a pesar de su belleza, porque los hombres no quieren acercarse a ella, pues prefieren a mujeres sumisas y obedientes.

En el titulado “Una apuesta”, de nuevo se plantea un conflicto, en este caso entre el mundo material, representado por el banquero, que está incluso dispuesto a matar, con tal de no pagar su apuesta de dos millones de rublos, y la espiritualidad, representada por el jurista, que le lleva a despreciar esta recompensa. Comentamos igualmente uno de los temas que aparecen en este cuento: la lectura, como experiencia vital: “Es verdad, yo no veía la tierra ni la gente, pero en los libros bebía vinos aromáticos, cantaba canciones, en los bosques cazaba ciervos y jabalíes, amaba mujeres… En sus libros… veía verdes bosques, prados, ríos, lagos, ciudades; oía el canto de las sirenas y el son de las flautas de los pastores; tocaba las alas de los bellos demonios que descendían para hablar conmigo acerca de Dios… En sus libros me arrojaba en insondables abismos, hacía milagros, incendiaba ciudades, profesaba nuevas religiones, conquistaba imperios enteros…”

Nos preguntamos por el sentido último del “El estudiante”, y llegamos a la conclusión de que el protagonista, Iván, al comprobar la reacción de las dos mujeres viudas, cuando él les cuenta episodio bíblico de la negación de Pedro a Jesucristo, toma conciencia de que hay leyes que se repiten, a lo largo de la historia, tanto en le mundo natural (las estaciones del año), como en el humano (los sentimientos de las personas).

Después de casi tres horas de debate, todo un récord en el club de lectura, aún nos quedaron dos cuentos en los que profundizar: “Agafia”, donde aparece una mujer independiente, que decide por sí misma, como mencionó Miguel, y “La muerte de un funcionario público”, que está escrito en clave humorística, y cuyo protagonista, Tcherviakof, un pobre alguacil, muere tanto física como socialmente, al no conseguir que le perdone el Consejero de Estado, al que había salpicado accidentalmente.

Próxima lectura: A sangre y fuego, un libro de cuentos, escrito por Manuel Chaves Nogales, del que hablaremos el 4 de abril, miércoles, a las 18 horas, en la biblioteca del IES Gran Capitán.